慶応大学地熱エネルギーのポテンシャルを考えるシンポジューム参加2012年8月20日

内容

日本経済新聞社寄付講座環境シンポジューム

「慶応大学地熱エネルギーのポテンシャルを考える」

主催:慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科

協催:慶応義塾大学SDM研究所環境共生システムデザインラボ

2011年3月の東日本大震災を契機に、自然エネルギーの利用に関する関心が高まっています。私も地熱発電所の見学をしたり、何回かの研修会などに参加していました。このたび、お誘いを受け、参加してきました。

スケジュールは以下の通りです。

13:30~13:40

ご挨拶

13:40~14:20

「温泉と共生する地熱発電のあり方について」

安達 正畝 氏 (奥会津地熱株式会社 代表取締役社長)

14:20~15:00

「New Zealand and Japan: Opportunities in Geothermal Energy」

ステファン・コルベット 氏

(ニュージーランド大使館第一等書記官 地熱エネルギー担当)

(休憩)

15:10~15:50

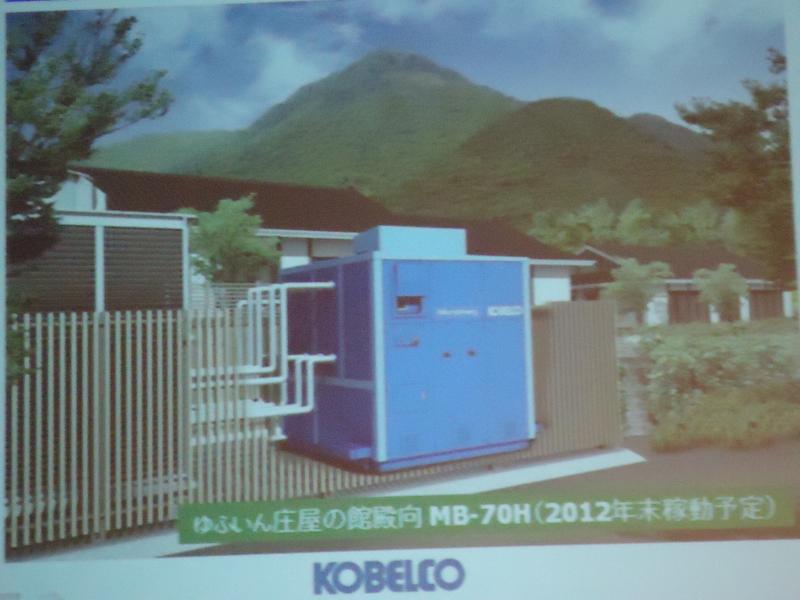

「小型バイナリー発電システム『マイクロバイナリー』の技術と小規模地熱温泉発電への適用」

角 正純 氏 (株式会社神戸製鋼所 機会事業部門冷熱・エネルギー部

エネルギーグループ グループ代表)

15:50:~16:30

パネルディスカッション「持続可能社会へのエネルギーミックス

―日本の地熱エネルギーの視点から社会システム全体を考える」

パネリスト:安達 正畝 氏、ステファン・コルベット氏、角 正純 氏

モデレータ:佐々木 正一 (慶應義塾大学大学院SDM研究科教授)

箱根も地熱を温泉として利用し、観光の一番の資源です。私が見てきた、地熱発電は規模が大きく箱根での展開は無理があると思いますが、今回の「小型バイナリ発電」は利用が有効と思っていました。シンポジューム終了後に神戸製鋼の方と話をしましたが、発電するにはかなりの湯量を必要としますので、神奈川県の湯量限の中では、かなりの井戸を集中させなければなりません。その点では、無理があります。但し蒸気井であるならば利用可能とのことですからその点での研究はするべきであります。

その後「アルバック」という横浜の会社が試作中の小型発電のことを知りました。事務所の本棚程度の大きさですが、非常に面白い研究でした。今度直接聞いてみたいと思いました。

講演会の様子、ステファン・コルベット 氏

神戸製鋼の湯布院に設置したバイナリ発電

ご案内いただいた 應義塾大学大学院SDM研究所 飯田百合子先生と

ご意見・お問い合わせ

下記よりお気軽にご意見、お問い合わせをお送りください。